作成者:小川 翔司

ということで、こんにちは。

当ブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

日本アジアコンサルタンツの小川と申します。

私が初めてジャカルタを訪れたのは、2014年の出張がきっかけでした。ちょうど日がジョコ・ウィドド大統領が初当選を果たした大統領選挙の投票日(ではインドネシア祝日)だったことを、今でもよく覚えています。

この10年の間に、ジャカルタの都市基盤は大きく進化しました。現地での生活全体、日々そのスピードとスケールを肌で感じています。相対的な印象だったのが、2018年のアジア競技大会に向けた道路整備、そして2019年に開通したMRT(都市高速鉄道)です。

私自身も今年1月からMRTで通勤を始めて、半年ほど経ちました。日々利用している中で見えてきたMRTのさや便利な課題、そしてちょっとした気づきなどを、今回のブログでご紹介できればと思います。

ジャカルタMRTの概要

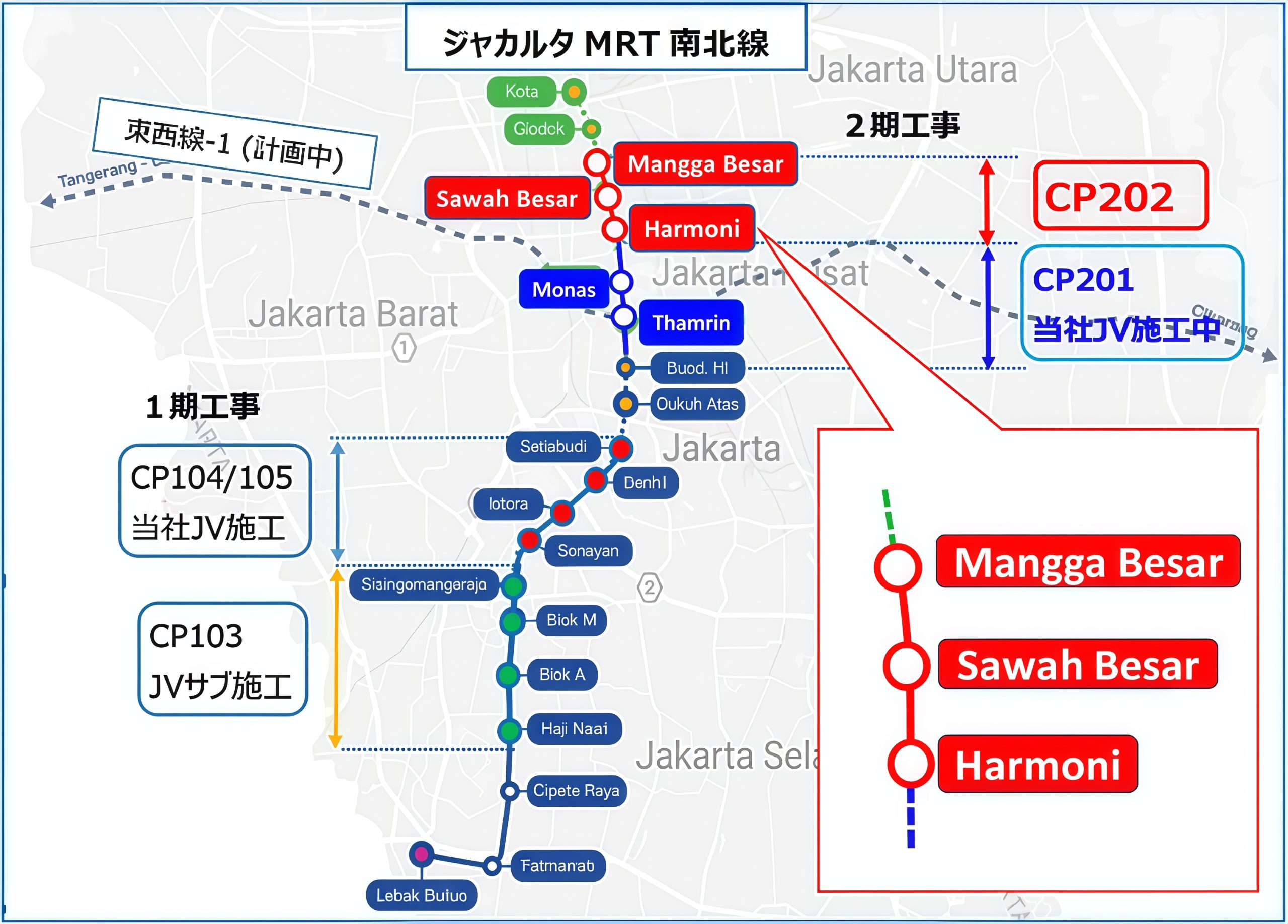

ジャカルタMRTは、インドネシア初の本格的な都市高速鉄道として、2019年にフェーズ1(第1期区間)が開業しました。 南北線(Lebak Bulus〜Bundaran HI)は距離約16kmで、13駅を結んでいます。 Jakarta社発表)を記録しており、交通渋滞が深刻なジャカルタにおいて、日々の移動に必要な手段になってます。 運賃は距離制で、初乗りはRp 3,000(約30円)から、途中でもRp 14,000(約140円)ほどと、日本と比べても非常にリーズナブルです。

このMRTプロジェクトは、日本政府のODA(円借款)を活用した日両国の協力によって実現したもので、設計・建設・車両の納入だけでなく、執行管理や保守体制の構築まで、日本企業が幅広く関わっています。

営業でも出張でも「使える」MRT

MRTの開業により、慢性的な交通渋滞で知られるジャカルタの都市交通に一定の改善が見られました。 加えて、MRTの時刻表をもとに移動を立てられるようになったので、ビジネス街でのスケジュール管理もより効率的になったと感じます。

私もMRT通勤を始めて分かっているのは「時間の読め移動」のありがたさです。以前は車での移動が中心で、時間帯によっては同じ時間でも希望時間以上に膨張らむこともありました。例えば、日本人街としても知られるブロックMMエリアから、米国のスナヤン駅まで、MRTならわずか5分です。車だと、渋滞すると30分かかることもありません。

また、公共交通を使うことで、移動中にメールチェックや資料の最終確認ができる点も提示します。 私は車に酔いやすく、移動中の車内でパソコンやスマホを見ることが難しい体質なので、「10年前にこのMRTがあったら便利だったのに」と今の環境を羨ましく思うこともあります。

日本との比較

日本の地下鉄や都市鉄道に慣れた私たちにとって、ジャカルタMRTには「日本と似ている部分」と「違う部分」の両方があります。私自身の体験をもとに、印象に残った点をいくつかご紹介します。

日本と似ている点

・清潔感

駅構内や車両内は清掃が届いており、利用者のマナーも概ね良好です。

・定時運行

時間にルーズなイメージ インドネシアのあるとは思えないほど、遅延がありません。

・女性専用車両の導入

通勤時間帯などには女性専用車両が設定されており、安心・安全への配慮が感じられます。

日本と違う点

・セキュリティーチェック

日本と違い、ジャカルタのMRTではセキュリティーチェックがあります。ブロックM駅ではX線装置を使ったチェックですが、スナヤン駅では警備員による目視のチェックが中心で、駅ごとに運用方針が違うようです。

・切り替えや接続の選択肢が少ない

当面では1路線のみのため、移動の自由には限界があります。

・キャッシュレス化の徹底

QRコード決済や電子マネーが標準で、現金は基本的に使えず、キャッシュレスの浸透度では日本より進んでいる面も。

フェーズ2と快適性拡大への期待

現在進行中のMRTフェーズ2(北方向の延伸)は、ブンダランHI駅からコタ駅までの間です。計画では、2027年部分開業、2030年頃の全線開通を目指して段階的に工事が進んでいます。

とりあえず、LRT(軽量歩道交通)など他の公共交通機関との接続が進めば、ジャカルタは「車がなくても快適に移動できる都市」は今後進んでいくはずです。引き続きの利便性を支える「ソフト面の改善」も、今後の当面においては必須要素だと感じています。MRTが今後も「使い続けられる」ための継続的な改善と運営努力に、私自身も一利用者として引き続き注目していきたいと思います。

なお、このような官民連携の基盤プロジェクトでは、契約面や行政対応において、専門的な調整やサポートが求められる場面も少なくありません。

都市基盤の発展とともに、ジャカルタでの移動手段やその利便性も大きく変わりつつあります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考:清水建設株式会社ホームページ「ジャカルタMRT長距離線工事全体計画」より